苏州大学马克思主义学院师生参加”行走的思政课”

时间:2019年10月15日 来源:马克思主义学院 责编:

初秋时节,护城河畔微风阵阵,

伴随着桂花香气,

一堂颇具苏州味道的

“行走的思政课”在盘门城墙边开展。

今天(10月14日)下午一点半,

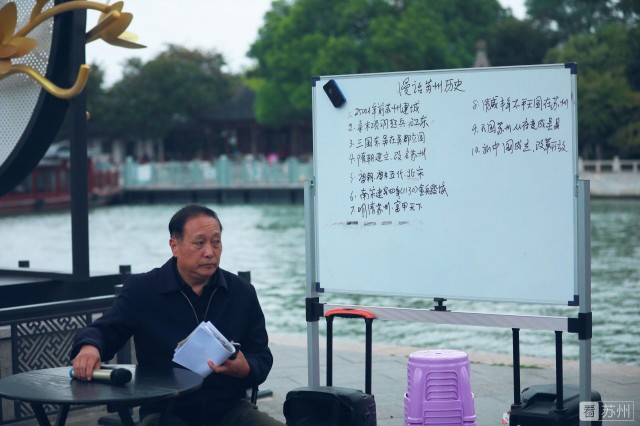

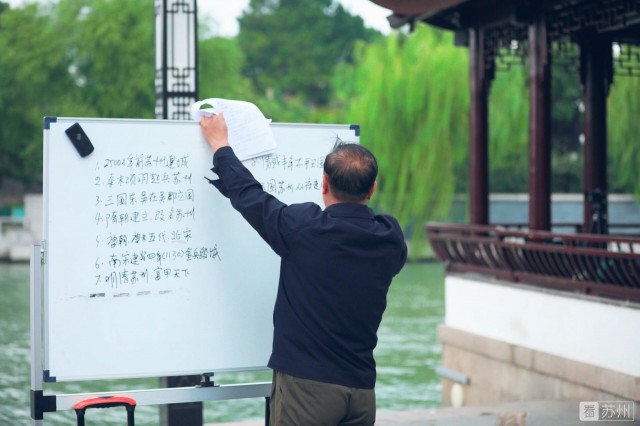

苏州著名文史专家徐刚毅

带领苏大马克思主义学院的研一学生,

从2500年前伍子胥建立苏城开始,

“穿越”千年来到今天......

在苏州,流淌在城市里的护城河

是大运河的组成部分,

环绕着苏州古城的古运河风貌保护带,

不仅是苏州的一条环城绿廊,

还将苏州的许多历史文化遗存联结起来。

之所以将课堂搬到护城河畔和游船上,是因为流淌的河水是苏城血脉,滋养了无数苏州人,贴近它,也更加贴近了苏州的历史与文化。

沿河的点点滴滴,在徐刚毅口中都化成了故事变得鲜活起来:“平门之所以叫做平门,因为当年伍子胥平齐大军从此门出,打败齐国,班师回朝,又从此门入,故得名。”

“苏州的巷道都特别窄小,城内拓宽是在1927年,首先建造了金门,之后又拓宽了景德路,那时马车才能进城。1928年有位国民革命军的军长到怡园为部队训话,他坐吉普车从城外过金门又路过景德路,看看如今的车水马龙,你们一定想象不到那是苏州古城第一次有小汽车驶入。”

......

乘坐水上巴士,路过的每座城墙、每座桥,都承载着苏州的发展故事,这些记忆始终留存,需要传递给更多人,唤起埋藏心底的、对这座城市的热爱。

“我常常给学生上课,但是像这样的户外形式却是头一回。”徐刚毅说,“面对运河、城墙,还有这么多朝气蓬勃的学生,心情不一样,觉得很有趣,也很有意义。”

通过实地讲述,历史知识从书本走到了生活,徐刚毅认为,只有这种实实在在的感受和触摸,才能让学生们真正地喜欢上一座城市:“当我们对城市了解很深的时候,当我们为先人感动的时候,才会有爱和激情,所以我要做的就是把这份感动带给学生们。”

苏大马克思主义学院研一学生于梓航来自于遥远的黑龙江佳木斯,那是中国的东极,是最早看见日出的地方:“虽然两个月前,我才刚刚来到苏州求学,但是这座被称为‘东方威尼斯’的水城,却是我一直向往的地方。它历史悠久,底蕴深厚,保留着古城风貌,值得很多地方去学习和借鉴。”

于梓航告诉看苏州记者,苏州对他的吸引力来自于家乡所没有的丰富文化遗产以及这座城市开放包容的胸怀:“苏州用满满的热情和善意迎接着很多像我这样从外地前来求学和工作的人。”

一个多小时的课程,让于梓航对苏州的历史和非物质文化遗产有了更深刻的了解:“作为学生,我们更应该立足城市,去挖掘更多的文化、历史,丰富我们的头脑和知识。而且,以城市为课堂,也是前所未有的体验。”

今年上半年,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提到,青少年阶段是人生的”拔节孕穗期",最需要精心引导和栽培,要理直气壮开好思政课,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

为此,苏州市委宣传部与苏州广播电视总台推出“行走的思政课”系列活动,在苏州大市范围选取具有红色革命文化、传统文化、社会主义先进特色的地点为流动课堂,邀请革命后代、权威专家,亲临现场,说古论今,结合思想政治理论,在行走中学思感悟,把革命先烈的初心,把坚定的文化自信,把砥砺奋进的决心传递给广大青少年。

苏州大学马克思主义学院思政课教师王慧莹认为:“文化是城市的灵魂,只有深厚的文化底蕴和涵养才能让我们感受到城市的生命力和厚重感。同时,文化也是更深层次的自信,‘行走的思政课’让学生置身于文化环境中,接受熏陶,树立中华民族的文化自信。”

“青年大学生正处于价值观树立的关键期,通过对中华优秀传统文化的弘扬和培育,更能树立他们对国家和民族的自豪感,也能增强他们的文化自信,从而为培养全面发展的时代新人奠定扎实的基础。”王慧莹说。

【看苏州 文/楚珺 视频/梦卉 叶栋 图/饺子】